TECHNIK

|

Fachbeitrag

24

FASSADE 5/2016

Die zwei Gesichter der Akustik von

Fassaden

Von Prof. Dr.-Ing. Philip Leistner

Der innere Wert

An erster Stelle steht hier die Schalldäm-

mung von außen nach innen, gelegent-

lich auch umgekehrt. Erfahrungsgemäß

sind heute die Flächenbauteile problemlos

in der Lage, auch hohe Schalldämmwerte

zu erreichen. Als nach wie vor kritisch in

puncto Schallschutzwirkung erweisen sich

alle Arten von Fugen, Anschlüssen und

Durchdringungen, z. B. Lüftungsöffnun-

gen. Während der Schutz gegen Außenge-

räusche maßgeblich vom Standort des Ge-

bäudes und dessen Orientierung bestimmt

wird, gilt diese Abhängigkeit für die Schall-

Längsdämmung zwischen benachbarten

Räumen im Gebäude nicht. Die Fassade

als flankierendes Bauteil, ob in horizon-

taler oder vertikaler Richtung, entschei-

det in vielen Fällen über den resultieren-

Die akustische Funktionalität von Fassaden wird bislang meist in einer Richtung betrachtet: von

außen nach innen. Die umgekehrte Blickrichtung, also die Funktionalisierung und Wirkung

von Fassaden auf den urbanen Raum ist derzeit noch ungewohnt, obwohl Parallelen und

Synergieeffekte durch den Einklang der Merkmale offenkundig bestehen. Das Potenzial von

Fassaden, akustisch nicht nur als Barriere zwischen urbanem und innerem Raum, sondern als ein

Steuerungs- und Gestaltungselement für beide Seiten zu fungieren, ist jedenfalls beachtlich.

den Schallschutz zwischen den Räumen.

Ein zunehmend wichtiger Schallschutzas-

pekt ist die Geräuschentstehung von mo-

torisierten Lüftungs- und Verschattungs-

systemen und dergleichen. Dabei handelt

es sich meist nicht um ohrenbetäubenden

Lärm, die entstehenden Schallpegel sind

mitunter sogar akzeptabel und die Nutzer

schätzen ein hörbares Feedback. Die spek-

trale und zeitliche Charakteristik der Ge-

räusche ist jedoch für die Nutzer störend.

Neben diesen auf Ruhe hinter der Fassa-

de ausgerichteten Ansprüchen steht immer

wieder auch die akustische Anforderung

buchstäblich im Raum, dass die beträchtli-

che Fassadenfläche zur Innenraumakustik

beiträgt. Natürlich kann und soll die Fas-

sade das resultierende Defizit nicht allein

kompensieren, aber ein Beitrag wäre be-

reits hilfreich.

Akustik-Fassaden für den

urbanen Raum

Die Hörwahrnehmung von Fassaden im ur-

banen Kontext wird einerseits auf ihr Schall

reflektierendes Verhalten bezogen. Nicht

nur in ausgeprägten Straßenschluchten ver-

stärken die harten Gebäudeoberflächen al-

le Schallereignisse in unmittelbarer Nähe

der Quellen und tragen sie weit in das ur-

bane Umfeld. Natürlich wird auch die ab-

schirmende Wirkung von Gebäuden gern

zur Kenntnis genommen. Sie beeinflusst so-

wohl die Nachfrage als auch die Orientie-

rung von Raumnutzungen. Vor einer Erwei-

terung und Vertiefung dieser Überlegungen

ist jedoch die Frage zu beantworten, ob es

sich lohnt und ein Bedarf oder gar Bedürfnis

besteht. Warum sollten gerade die Fassaden

mehr und gezielt zur akustischen Stadtge-

staltung herangezogen werden? Aus ei-

ner Reihe möglicher Antworten sollen hier

zwei herausgegriffen werden. Erstens führt

die unverändert hohe Anziehungskraft der

Städte zu einer steigenden Beanspruchung

der urbanen Systeme und Strukturen. Nach

schwer zu revidierenden historischen Ent-

scheidungen in der Stadt- und Verkehrs-

planung sind heute die Folgen der demo-

graphischen Entwicklung, des unbändigen

Mobilitätsbedarfs und der aktuellen Trends

zur Nachverdichtung und Mischnutzung in

Städten zu spüren, und zwar auch deutlich

hörbar. Zweitens hat sich der allgegenwär-

tige urbane Lärm zu einem zentralen Faktor

der empfundenen und tatsächlichen Um-

welt- und Lebensqualität entwickelt. Na-

türlich kann die akustische Funktionalisie-

rung von Fassaden diese Probleme nicht

im Alleingang lösen. Aber auch hier gilt:

Jede Hilfe ist willkommen, wenn sie nach-

weislich und wirtschaftlich zur Verbesse-

rung der akustischen Gesamtbilanz beiträgt.

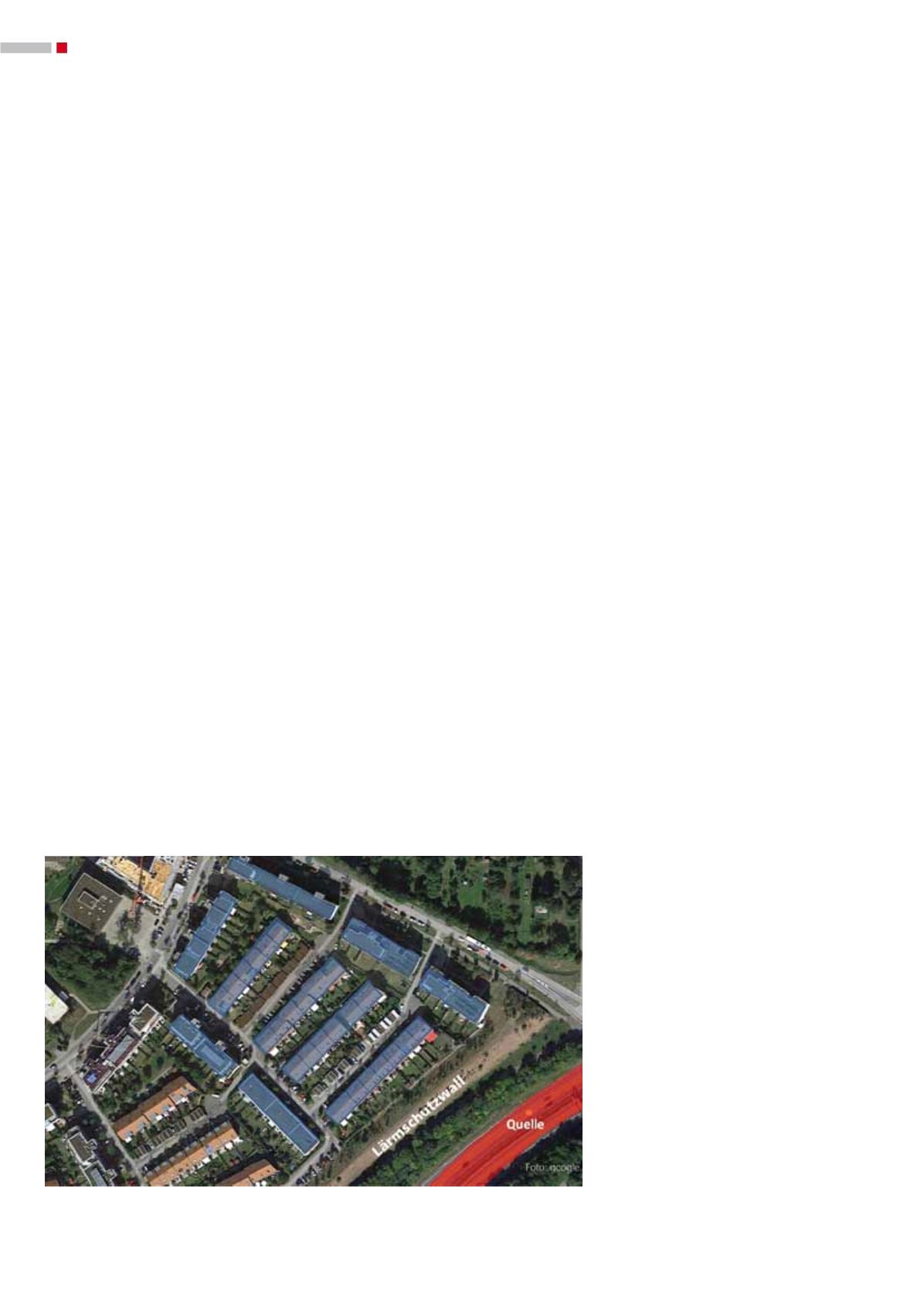

Abb. 1: Gebäudeensemble (blau markiert) in unmittelbarer Nähe zu einer Autobahn als

Lärmquelle (rot markiert) mit dazwischen liegendem, bewachsenem Lärmschutzwall.

Fraunhofer IBP (4)